大法院は、特許無効審判等において一事不再理の原則を適用する際、「先行審決の確定」については「審判請求時」に、「同一事実及び同一証拠」の該当性については「審決時」に、その判断する基準時点を明確にした(大法院2020.4.9.言渡し2018フ11360判決)。

事実関係

・原告が本件登録無効審判を請求するに先立ち、先行無効審判の請求人が2014年4月8日に被告(特許権者)を相手として本件特許発明は進歩性が否定されると主張しながら登録無効審判を請求したが棄却され、これに対する審決取消しを求める訴えも棄却・確定することにより(大法院2016.3.24.2015フ2204判決)、当該審決(以下「先行確定審決」)が確定した。

・原告は2017年8月25日に被告を相手として本件登録無効審判(後行無効審判)を請求しながら本件特許発明の進歩性が否定されると主張したが、特許審判院は2017年12月27日に、本件登録無効審判が先行確定審決と「同一事実及び同一証拠」による審判請求であるため特許法第163条による一事不再理の原則に反するという理由で却下する審決をした。

・原告は2018年1月25日に上記の却下審決の取消しを求める訴えを提起しながら、本件の原審(特許法院)において、先行確定審決と本件登録無効審判手続きでは主張されていなかった記載不備及び新規性否定などの理由を新たな無効理由として主張した。

・本件の争点は、①特許無効審判において特許法第163条で決められている一事不再理の原則を適用する際、「同一事実及び同一証拠」に該当するか否かを判断する基準時点がいつなのかということ、及び、②却下審決に対する取消訴訟の審理範囲がどこまでかということであった。

大法院の判断

原審は、本件審決が一事不再理の原則に違反するという理由で却下審決をしたことは正当だとし、大法院2012.1.19.言渡し2009フ2234全員合議体の判決に基づき一事不再理の原則違反を判断する基準時点は審判請求時だとしながら、先行確定審決と本件登録無効審判手続きでは主張されなかったが原審で初めて主張された新たな無効理由はそれ自体で理由はないとして、原告の請求を棄却した。加えて、予備的に上記のような新たな無効理由を判断したとしても理由はないと判断した。

これに対し大法院は、「審判請求人は、審判請求書を提出した後その要旨を変更することはできないが、請求の理由を補正することは許容される(特許法第140条第2項参照)。従って、特許審判院は審判請求後、審決時までに補正された事実とこれに対する証拠を全て考慮し、審決時を基準として審判請求が先行確定審決と同じ事実・証拠に基づいたものであることにより一事不再理の原則に違反するか否かを判断しなければならない。」と判示した。

これに関し大法院は、原審が引用した大法院2009フ2234全員合議体判決が「一事不再理の原則により審判請求が不適法となるか否かを判断する基準時点は審判請求を提起した時点と見るべきである」としたことについて、「先行審決の確定を判断する基準時点が争点になった事案において、特許法上の一事不再理の原則の対世効により第三者の権利制限を最小化するために、やむをえず先行審決の確定と関連してのみ、その基準時点を審決時から審判請求時に変更した。」と説示した。

さらに大法院は「一事不再理の原則の違反を理由として登録無効審判請求を却下した審決に対する取消訴訟において、審決時を基準として同一事実と同一証拠を提出したのかを審理して、一事不再理の原則違反を判断しなければならない。この際、審判請求人が審判手続きで主張しなかった新たな登録無効理由を主張するのは許容されない。従って、このような新たな登録無効理由の主張を理由としては却下審決は取り消されず、新たな登録無効理由についての判断もすることができない。」と判示し、

「原審が大法院2009フ2234全員合議体判決を引用して、審判請求時を基準として本件登録無効審判請求が同じ事実・証拠に基づいたものであるため一事不再理の原則に違反して不適法であるかを判断すべきとしたのは誤りであるものの、本件審決に対する取消訴訟で新たな無効理由が主張されたということで、これを理由として却下審決を取り消さずに、原告請求を棄却した原審の結論は正しい。」と判断した。

コメント

韓国の特許法第163条は「この法律による審判の審決が確定したときは、その事件については、何人も、同一事実及び同一証拠に基づいて再び審判を請求することができない。ただし、確定した審決が却下審決である場合には、この限りでない」として、確定審決の一事不再理の効力を定めている。これについて本件の原審が判断の基礎とした大法院2009フ2234全員合議体判決より前には、上記規定において「同一事実及び同一証拠に該当するのかどうか」及び「先行審決が確定したのかどうか」を区分することなく、いずれも「審決時」の時点を基準として判断するものとしていた。

ところがこの場合、同一特許に対し同一事実及び同一証拠による複数の審判請求がそれぞれある場合において、ある審判の審決(これを「第1次審決」とする)に対する審決取消訴訟が係属している間に他の審判の審決が確定登録されると、法院が第1次審判に対する審決取消の請求は理由があるとして当該審決を取り消しても、特許審判院がその審判請求に対し特許法第189条第1項及び第2項に基づき再び審決をするときは一事不再理の原則によりその審判請求を却下するしかない。しかしこれは、関連の確定審決の登録という偶発的な事情によって、審判請求人が自らの固有の利益のために行った手続きが遡及的に不適法になることであるため、憲法上保障された国民の裁判請求権を過度に侵害するおそれがあり、その第1次審判に対する特許審判院の審決を取り消した法院の判決を無意味にする不合理が発生することにもなる。

そこで上記の大法院判決は、後行審判の請求時に先行審決が確定していなかったのに後行審判の審決時には先行審決が確定していた場合に、その後行審判の請求を一事不再理の原則により却下するのは不合理だという趣旨の判断をしたのである。しかし、その判決文の中には「一事不再理の原則により審判請求が不適法になるか否かを判断する基準時点は、審判請求を提起した時点と見るべきである」という文章があったため、一事不再理の原則の判断基準の時点を一律に審判請求時に変更したと誤解される素地があり、本件原審判決でも、こうした誤解の下に判決したものと考えられる。

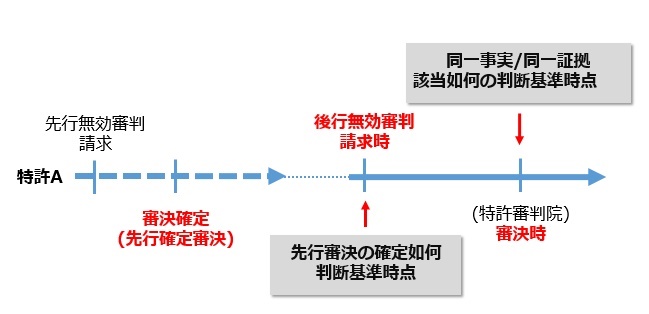

これに対し本大法院判決は、上記の特許法に基づいて一事不再理の原則を適用する場合、「先行審決が確定したのかどうか」は「審判請求時」に、「同一事実及び同一証拠」に該当するのかどうかは「審決時」に、それぞれの判断時点を明確にし、従前の判決の不明確な部分を正して実務上の混乱を防いだという点でその意味がある。すなわち後行無効審判の請求前に先行無効審判の審決が確定していなければならず、また、後行無効審判の審決時を基準として先行無効審判と同一事実及び同一証拠に該当すれば一事不再理の原則が適用されるというもので、その適用時点を図式化すると次の通りである。

一事不再理原則の適用時点

さらに審決取消訴訟において法院は、「審決で判断されなかった処分の違法理由も審決取消訴訟の段階で主張・立証することができ、特別な事情がない限り制限なしにこれを審理・判断して判決の基礎とすることができる」としている。このため、却下審決に対しても審決取消訴訟の段階で新たな主張や新たな証拠の提出が可能であるとして、これを根拠に審決の不当性を争うことができるものとして誤解があり得る。ただし、これについて本判決では「一事不再理の原則違反の可否を判断するのにおいては審決時を基準として同一事実と同一証拠を提出したかを審理すべきであり、審判請求人が審判手続きで主張していなかった新たな登録無効理由を主張するのは許容されない」と判示することにより、却下審決に対する取消訴訟の審理範囲を明確にしたという点でも本判決は意味があるといえる。